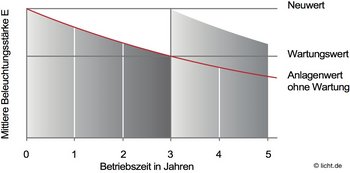

Beispiele für Wartungswerte an Arbeitsplätzen

Kriterien der Beleuchtung sowie die erforderlichen Wartungswerte der Beleuchtungsstärke für verschiedene Sehaufgaben oder Tätigkeiten sind in den relevanten Normen aufgeführt. Von hoher Bedeutung ist zum Beispiel DIN EN 12464-1 für Arbeitsstätten in Innenräumen sowie DIN EN 12464-2 für Arbeitsstätten im Freien.

Beispiele für Wartungswerte bei Sehaufgaben in Innenräumen (DIN EN 12464-1:2021):

| erforderlich | modifiziert | |

| Büro, Lesen | 500 lx | 2.000 lx |

| Industrie, Qualitätskontrolle | 1.000 lx | 1.500 lx |

| Verkehrsflächen | 100 lx | 150 lx |

Empfehlungen für die Straßenbeleuchtung sind in DIN EN 13201-2 aufgeführt:

| Anliegerstraße | 7,5 lx |

| Hauptverkehrsstraße | 1,5 cd/m2 |

| Parkplatz | 15 lx |