Fotobiologische Sicherheit

Jeder kennt das: Ein direkter Blick in die Sonne lässt uns unwillkürlich die Augen schließen – oder wir wenden uns ab. Schon als Kinder haben wir gelernt, dass dies ungesund ist und die Augen schädigen kann. Ein Blick in künstliche Lichtquellen ist ebenso unangenehm.

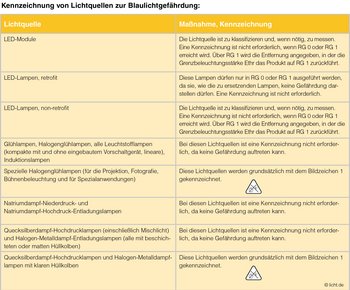

Es besteht die Gefahr, dass bei einem direkten Blick in eine Lichtquelle die vorhandene Blaulichtstrahlung und die, teils auf kleinster Fläche hochkonzentrierte, Leuchtdichte die Augen schädigen. Gefährdung und angegebene Grenzwerte sind abhängig von der erzeugten Beleuchtungsstärke einer Lichtquelle oder Leuchte – nicht von ihren Abmessungen. Deswegen muss die fotobiologische Sicherheit von Lichtquellen geprüft werden. Gegebenenfalls sind Maßnahmen wie die Kennzeichnung von Produkten der Risikogruppe 2 und entsprechende Hinweise in der Montageanleitung nötig. Betreiber oder Anwender müssen diese Sicherheitshinweise beachten und einhalten.

Gefährdungsarten der Risikogruppen

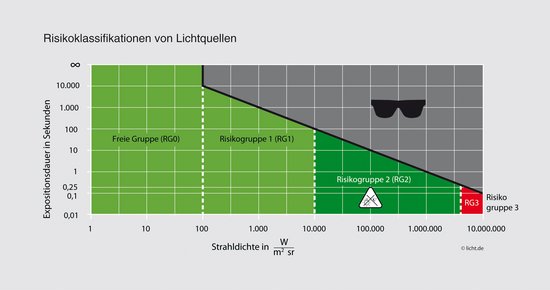

Für alle Gefährdungsarten existieren Messverfahren und Grenzwerte zur Strahldichte oder Bestrahlungsstärke. Zu den Strahlungsquellen mit vorwiegend nicht sichtbarer Strahlung (auch optische Strahlung) gehören vorwiegend UV-A, UV-B und UV-C. Ihre Risikoklasse muss auf den Geräten angegeben werden. Leuchtmittel sind in Risikogruppen (RG) der Stufen 0 bis 3 eingeteilt. LED erreichen die Klassen 0 bis 1.

| RG0 | Kein Risiko: keine Gefahr der Schädigung des Auges, auch nicht bei dauerhaftem Blick in Richtung der Lichtquelle (unbegrenzte Expositionsdauer). |

| RG1 | Geringes Risiko: Eine Schädigung des Auges tritt nicht ein, auch nicht bei starrem Blick in Richtung der Lichtquelle mit begrenzter Dauer (begrenzte Expositionsdauer). |

| RG2 | Mittleres Risiko: Eine Schädigung des Auges wird durch die natürliche Schutzreaktion vermieden. Lichtquellen müssen mit einem Warnhinweis (siehe Grafik Tabellenanfang) versehen werden. |

| RG3 | Hohes Risiko: Schon ein kurzer Blick in die Lichtquelle kann das Auge schädigen. Solche Leuchtmittel sind nicht zulässig. |

Blaulichtgefährdung

Unter Blaulichtgefährdung versteht man das potenzielle Risiko einer fotochemischen Schädigung der Netzhaut, ausgelöst durch Strahlung. Das sogenannte Blaulicht wird im blauen Lichtspektrum von etwa 420 bis 490 Nanometer (nm) ausgestrahlt. Bei der Beurteilung der fotobiologischen Gefährdung durch optische Strahlung unterscheidet man verschiedene Wellenlängenbereiche (ultraviolette, sichtbare und infrarote Strahlung).

Nach der biologischen Wirkung sind drei Bereiche ultravioletter Strahlung definiert:

- 315 bis 380 nm: Langwellige UV-A-Strahlung bräunt die Haut. Sie dringt tiefer in die Lederhaut ein und kann zu vorzeitiger Hautalterung führen.

- 280 bis 315 nm: Kurzwellige UV-B-Strahlung regt den Aufbau von Vitamin D an. Auch sie bräunt, dringt aber nicht so tief ein. Bei übermäßiger Exposition kann sie jedoch zu Rötungen (Erythemwirkung) bis hin zum Sonnenbrand führen.

- 100 bis 280 nm: Extrem kurzwellige UV-C-Strahlung wird von der Erdatmosphäre blockiert. Sie zerstört Zellen und wird deshalb zur Entkeimung eingesetzt.

Als Faustregel gilt: Je kälter das Licht, umso höher der Blauanteil in der Strahlung, der bei längerer Einwirkzeit der Netzhaut schaden kann.

Das Hauptaugenmerk der Risikobeurteilung liegt auf der Eindringtiefe ins menschliche Gewebe. Besonders Haut und Augen sind betroffen, da UV-A und UV-B-Strahlung nicht sehr tief ins Gewebe eindringen. Infrarot (IR) und UV-Strahlung absorbieren bereits die äußeren Gewebeschichten.

Ein zufälliger, kurzer Blick in eine Lichtquelle stellt noch keine Gefahr dar: Der Lidschlussreflex verhindert, dass eine möglicherweise schädliche „Blaulichtdosis“ erreicht wird.

Normen

- Nach der allgemeinen Produktsicherheitsrichtlinie 2001/95/EG und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU (NSR/LVD), darf der Mensch durch Strahlung nicht geschädigt werden.

- Die EU-Richtlinie 2006/25/EG (Schutz vor künstlicher optischer Strahlung) definiert „Mindestanforderungen zum Schutz von Arbeitnehmern vor Risiken für die Gesundheit und die Sicherheit bei der Exposition mit künstlicher optischer Strahlung“.

- In der Norm DIN EN 62471 werden die Risikoklassen von Lichtquellen beschrieben.