Technische und rechtliche Aspekte

Rüsten Elektrofachbetriebe eine vorhandene Leuchte auf LED-Technik um, müssen sie einige Dinge beachten. Einfacher Lampentausch oder Leuchtenumbau mit Konversionslösung und Umrüstsätzen sind möglich.

Wenn eine Bestandleuchte umgerüstet werden soll, muss ihre Grundsubstanz „stimmen“. Das heißt, ihre elektrotechnischen und mechanischen Eigenschaften müssen für den Weitergebrauch und die voraussichtliche längere Lebensdauer nach der Umrüstung geeignet sein. Folgende Aspekte sollten geprüft werden.

Umgebungs- und Anschlussbedingungen

- Umgebungstemperatur von -20° C bis +45° C

- Umgebungsbedingungen vor Ort (Schmutz, Wasser, Staub) passend zum IP-Schutz

- Kein Einfluss chemisch aktiver Stoffe

- Normale Oberfläche oder D- bzw. FF-Kennzeichnung zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen

Allgemeine Prüfpunkte

Die Leuchte ist nicht

- an eine Lichtsteuerung angebunden

- für Notbeleuchtung vorgesehen

- zum Einsatz in einer Sporthalle bestimmt oder trägt das Ballwurfsicherheitszeichen

- ATEX-zertifiziert

Sichtprüfung der Leuchte

- Leuchte und Befestigung ohne erkennbare Schäden (Verformungen, Beulen, Öffnungen und Risse oder sonstige Schäden)

- Dichtungen in einwandfreiem Zustand

- Ausreichende mechanische Festigkeit für Kunststoffe an stromführenden Teilen oder zum Schutz gegen elektrischen Schlag

- Keine Veränderung der Schutzklasse: Leuchten der Schutzklasse 1: alle leitfähigen Gehäuseteile verbunden mit dem Schutzleitersystem der Elektroinstallation; Leuchten der Schutzklasse 2: verstärkte oder doppelte Isolierung

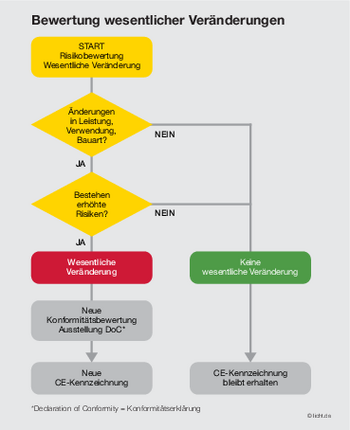

Wird bei einer Umrüstung keine erhebliche Änderung an der Original-Leuchte vorgenommen und bestehen auch keine erhöhten Risiken, muss keine neue CE-Kennzeichnung erstellt werden. Durch die obligatorische Risikobewertung wird festgestellt, ob eine wesentliche Veränderung vorliegt. Nur dann wäre die Leuchte als neues Produkt einzustufen und ein Konformitätsbewertungsverfahren erforderlich.

Veränderungen, die Auswirkung auf die mit dem Produkt verbundenen Risiken haben können, sind zum Beispiel:

Veränderung der ursprünglichen Leistung

Umrüstlösungen führen in der Regel zu einer reduzierten Leistungsaufnahme. Meist wird dadurch in der Leuchte weniger Wärme erzeugt und das damit verbundene Risiko sinkt. Bei einer Erhöhung der elektrischen Leistung ist eine Einzelfallprüfung notwendig.

Veränderung der Verwendung

Die Verwendung der Leuchte darf nicht verändert werden. Beispielsweise müssen Innenleuchten, Büroleuchten oder Straßenleuchten nach der Umrüstung als solche weiterhin genutzt werden. Das Risiko ändert sich nicht.

Veränderung der Bauart

Die Bauart der Leuchte darf nicht verändert werden. Ortsfeste Leuchten mit der Schutzart IP 65 zum Beispiel müssen weiterhin die gleichen Eigenschaften aufweisen. Das Risiko bleibt in diesem Fall bestehen. Ändert sich die Schutzklasse, ist von einer wesentlichen Veränderung auszugehen, da eine umfangreiche Änderung der Anforderung zum Schutz gegen elektrischen Schlag vorliegt.

Weitere Veränderungen

Der Austausch bestehender und der Einsatz neuer Komponenten führt in der Regel zu einer veränderten elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) und anderen Blaulichteigenschaften. Der Hersteller der Umrüstlösung sollte die EMV-Konformität und die Normenkonformität der Blaulichteigenschaften der entsprechenden Umrüstlösung bestätigen. Zur Sicherstellung der EMV-Konformität sind spezifische Hinweise zu befolgen, etwa zu Abständen zwischen Leitungen. Werden funkbasierte Steuerungssysteme verwendet, sind Anforderungen aus der Funkanalagenrichtlinie (RED 2014/53/EU) zu beachten.

Umrüstlösungen mit einer Blaulichtklassifikation RG0/RG1 können ohne weitere Prüfungen genutzt werden. Komponenten der Klassifikation RG2 erfordern hingegen weitergehende und in der Montageanweisung angeführte Maßnahmen. Zur Einschätzung der Gefahr ist eine Risikobewertung erforderlich. Werden erhöhte Risiken erkannt, liegt eine wesentliche Änderung vor und eine neue Konformitätsbewertung ist nötig.

Aktuell geltende Normen und Vorschriften sind dem EU-Amtsblatt und nationalen Veröffentlichungen zu entnehmen.

Risikobewertung der Veränderung

Verfahren zur Bewertung sind in sektoralen Richtlinien und Normen beschrieben. Eine Möglichkeit in Anlehnung an die Maschinenrichtlinie ist ein mehrstufiges Verfahren nach dem Interpretationsvorschlag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, das für Leuchten adaptiert wurde.

Der Verband der Elektro- und Digitalindustrie ZVEI empfiehlt als Hilfestellung die Verwendung des Flussdiagramms (PDF). Damit lässt sich feststellen, ob es sich bei der Umrüstung um eine wesentliche Veränderung handelt.

Modernisierte Produkte ohne wesentliche Veränderungen erfordern keine erneute Konformitätsbewertung. Führt eine Modernisierung zu einer wesentlichen Veränderung, ist die neue Konformitätsbewertung wie für ein neues Produkt schriftlich zu belegen und in die DoC (Declaration of Conformity) aufzunehmen. Das Produkt ist dann erneut mit der CE-Kennzeichnung zu versehen, und die umrüstende Person wird zum Hersteller des neuen Produktes mit Übernahme aller Herstellerpflichten.

Ein Konformitätsbewertungsverfahren ist mit sehr großem Aufwand verbunden. Deswegen sollte die Umrüstlösung (Konversionslampen oder Umrüstsätze) so beschaffen sein, dass sie zu keinem erhöhten Risiko und somit auch zu keiner wesentlichen Veränderung der Leuchte führt. Das stellen folgende Anforderungen an den Hersteller der Umrüstlösung oder den Umrüstenden der Bestandsleuchte sicher:

Hersteller der Umrüstlösung

a) Risikoanalyse und -bewertung der Umrüstlösung vornehmen

b) EU-Konformität der Umrüstlösung feststellen

Verantwortliche Person bei der Umrüstung der Leuchte

a) Eignungsprüfung der Bestandsleuchte: technisch/lichttechnisch

b) Durchführung einer Risikoanalyse und -bewertung der umgerüsteten Leuchte in Kombination mit eingebauter Umrüstlösung (nicht erforderlich bei Retrofit und bei leuchtenspezifischen Umrüstsätzen)

Definition

Der EU Blue Guide beschreibt das Konzept einer wesentlichen Veränderung:

„Ein Produkt, an dem nach seiner Inbetriebnahme wesentliche Änderungen oder Überarbeitungen vorgenommen wurden, kann als neues Produkt angesehen werden, wenn

i) seine ursprüngliche Leistung, Verwendung oder Bauart geändert wurde, ohne dass dies bei der ursprünglichen Risikobewertung vorgesehen war,

ii) sich die Art der Gefahr geändert oder das Risikoniveau im Vergleich zu den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union erhöht hat,

iii) das Produkt zur Verfügung gestellt wird (oder in Betrieb genommen wird, wenn die Inbetriebnahme ebenfalls in den Anwendungsbereich der geltenden Rechtsvorschriften fällt). Dies ist von Fall zu Fall und insbesondere vor dem Hintergrund des Ziels der Rechtvorschriften und der Art der Produkte im Anwendungsbereich der betreffenden Rechtsvorschrift zu entscheiden.

Wird ein modifiziertes Produkt als neues Produkt eingestuft, so muss es bei Bereitstellung bzw. Inbetriebnahme den Bestimmungen der anzuwendenden Rechtsvorschrift entsprechen. Dies ist anhand des entsprechenden Konformitätsbewertungsverfahrens, das in der betreffenden Rechtsvorschrift festgelegt ist, zu überprüfen. Ergibt die Risikobewertung, dass das modifizierte Produkt wie ein neues Produkt angesehen werden muss, dann muss überprüft werden, ob das modifizierte Produkt die geltenden wesentlichen Anforderungen einhält, und muss derjenige, der die wesentlichen Veränderungen vornimmt, dieselben Anforderungen erfüllen wie der eigentliche Hersteller, beispielsweise technische Unterlagen erarbeiten, die EU-Konformitätserklärung ausstellen und die CE- Kennzeichnung am Produkt anbringen.“