Lichtplanung in Innenräumen

Eine eingehende Beratung des Bauherrn sollte jeder Lichtplanung vorangehen. Die enge Zusammenarbeit von Bauherr, Architekt und Planer nimmt etwas mehr Zeit in Anspruch, macht sich jedoch schnell bezahlt: Ziele und Prioritäten der Beleuchtungslösung sind so von Beginn an bis zur Inbetriebnahme definiert.

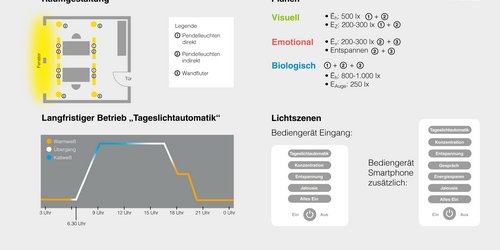

Beleuchtung soll heute vielen Wünschen gerecht werden, und die Lichtplanung sollte auch neue technologische Innovationen berücksichtigen. Erkenntnisse aus der Forschung fließen in das Beleuchtungskonzept Human Centric Lighting ein, das erst durch Lichtmanagementsysteme möglich wird. Zudem steigen die Erwartungen an Energieeffizienz und CO2-Reduktion. Arbeitsstätten müssen mindestens die europäische Norm EN 124641-1 und die gesetzlichen Vorgaben des Arbeits- und Gesundheitsschutzes erfüllen.

Im Fokus: mehr Lichtqualität

Licht ist ein Gestaltungsmittel, um Blickpunkte zu setzen, Kontraste hervorzuheben und Raumzonen zu schaffen. Dimmbares oder steuerbares Licht erzeugt ein besonderes Ambiente und steigert den Wert einer Immobilie. Eine bessere Lichtqualität ist ein wichtiges Ziel der Lichtplanung. Sie ist für uns Menschen direkt wahrnehmbar. Lichtfarben können etwa entspannend, motivierend oder neutral wirken. Durch zusätzliche Variation von Lichtintensität und -farbe lassen sich in Räumen motivierende Lichtstimmungen kreieren, die obendrein energiebewusst zu einem positiven Arbeitsumfeld beitragen. Das Wohlbefinden von Menschen in Räumen und Gebäuden ist ein wichtiges Qualitätsmerkmal einer Beleuchtungsanlage, ebenso wie bei der Gebäudezertifizierung.

Welches Licht wird zu welchem Zweck an welchem Platz gebraucht?

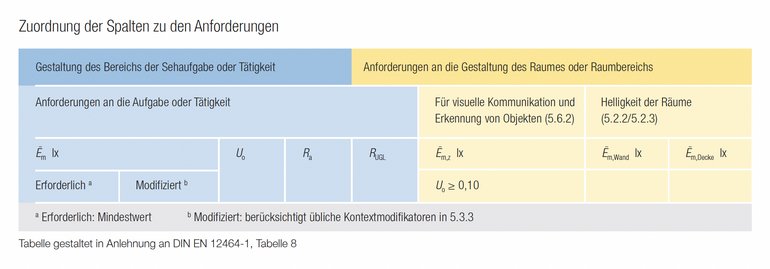

Bei der Planung werden je nach Sehaufgabe Wartungswerte der Beleuchtungsstärke vorgegeben. Planer haben die Möglichkeit, die Beleuchtungsstärke anhand von Tabellen und Kontextmodifikatoren in DIN EN 12464-1 selbst zu definieren und zu begründen. Weitere Kriterien sind Begrenzung der Blendung, Leuchtdichteverteilung, Lichtrichtung, Lichtfarbe, Farbwiedergabe, Modelling und Flimmerfreiheit. Störungen gilt es dagegen zu vermeiden.

Zudem sind die Aspekte Tageslichtnutzung, Energieeffizienz und Auswirkungen der Beleuchtung auf die Umwelt zu beachten.

Im weiteren Prozess müssen folgende Grundsatzfragen geklärt werden:

- Definition des Lichtkonzepts

- Festlegen der Sehaufgaben und Tätigkeiten

- Entscheidung für eine Beleuchtungsart (z. B. direkt, direkt/indirekt, Wandaufhellung)

- Auswahl geeigneter Leuchten und Komponenten

- Ermittlung der notwendigen Anzahl von Leuchten und deren Anordnungen

- Definition des Lichtmanagements

- Erstellung eines Wartungsplanes

- Berücksichtigung der Betriebskosten für Strom und Wartung

Mithilfe der Lebenszykluskostenrechnung (englisch: Life Cycle Costing Assessment, LCA) lassen sich Produkte unter Berücksichtigung aller relevanten Kosten auf ihre Wirtschaftlichkeit hin vergleichen. Langlebige und effiziente Produkte erweisen sich dabei in vielen Fällen – selbst bei höheren Anschaffungskosten – als die wirtschaftlichste Variante.

Mehr Licht für Ältere

Bei der Lichtplanung muss darüber hinaus einbezogen werden, dass mit dem Lebensalter der Lichtbedarf steigt. Deswegen sollten Beleuchtungsstärken angepasst werden können: runter in der Jugend, rauf im Alter. Das ermöglichen Lichtmanagementsysteme mit steuerbaren Leuchten. Die Beleuchtungsanlage sollte die höchsten Werte für Ältere erreichen und ansonsten gedimmt werden können (siehe Kontextmodifikatoren DIN EN 12464-1).

Energieverbrauch senken

Neben der Erfüllung normativer und gesetzlicher Vorgaben ist bei Sanierung und Renovierung der Energieverbrauch ein sehr wichtiger Aspekt. Werden Tageslicht und künstliche Beleuchtung kombiniert, lässt sich viel Strom sparen. Deswegen sind Lichtsteuerungen auch im Sanierungsfall sinnvoll. Sie nutzen nicht nur das Tageslicht im vollen Umfang, sondern reagieren auch auf Präsenz und ermöglichen zeit- oder szenengesteuerte Beleuchtung. Ein niedriger Energieverbrauch verbessert auch die CO2-Bilanz einer Anlage: Jede eingesparte Kilowattstunde Strom muss gar nicht erst erzeugt werden.

Wartung

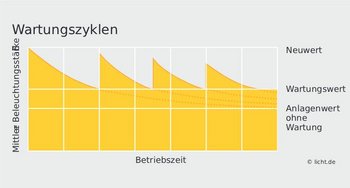

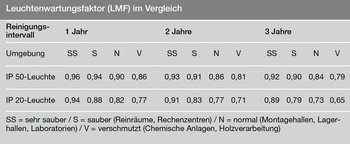

Der Lichtplaner erstellt einen Wartungsplan und definiert darin Zeitpunkt und Art der Wartung. Um den Wartungswert über einen längeren Zeitraum zu erhalten, werden neue Beleuchtungsanlagen mit höheren Werten projektiert. Sie werden mit dem Wartungsfaktor ermittelt. Für die Planung gilt:

Wartungswert = Wartungsfaktor x Neuwert.

Der Wartungsfaktor gibt an, wieviel Lichtstrom eine Beleuchtungsanlage am Ende ihrer Lebensdauer zum Zeitpunkt ihrer Wartung noch liefert. Er berücksichtigt den Lichtstromrückgang aufgrund von Verschmutzung und Abnutzung der Leuchten bis hin zu deren Ausfall. Ein Wartungsfaktor von 0,8 bedeutet, dass der Anlagenlichtstrom von 100 auf 80 Prozent zurückgegangen ist, bis die Wartung anfällt. Dieser Faktor wird bei der Planung neuer Beleuchtungsanlagen verwendet, damit die erforderliche Beleuchtungsstärke über die gesamte Betriebsdauer hinweg auch ausreichend und normkonform bleibt.

Die beste Balance finden

Energieeinsparung einerseits, mehr Licht für Ältere andererseits – diese Aspekte und die damit verbundenen Kosten sind bei einem Sanierungskonzept miteinander abzuwägen. Bei langfristiger Betrachtung hat der Betreiber seine Energiekosten besser im Griff: Denn die höhere Investition in eine Beleuchtungsanlage mit Lichtmanagement amortisiert sich meist bereits innerhalb weniger Jahre. Danach spart der Betreiber täglich Strom und Kosten. Er profitiert zudem von positiven Auswirkungen auf seinen Betriebsablauf: Leistungsbereitschaft und Aufmerksamkeit der Mitarbeiter werden unterstützt und wirken sich unter anderem positiv auf die Fehlerquote aus.